"Il y a encore une autre chose, sur laquelle je reviendrai ultérieurement (car le chant pourra recevoir une interprétation semblable) : si le marquage s’avère bien créer des effets de présence dans l’absence, certains auteurs ont proposé, notamment à propos des chèvres des Montagnes rocheuses ou de certains animaux en captivité, que le marquage soit également une forme d’extension du corps de l’animal dans l’espace. Dans ce cadre, le terme “appropriation” prend une autre signification, il s’agit à présent de transformer l’espace non tant en “sien”, mais en “soi”. Ce qui est “soi” et ce qui est “non-soi” devient d’autant plus indéterminé que nombre de mammifères non seulement marquent les lieux et les choses, mais qu’ils marquent leur propre corps avec leurs propres sécrétions, en les transférant sur différentes parties de celui-ci. Plus étonnant encore, nombre d’entre eux s’imprègnent également de l’odeur des choses du lieu territorialisé, terre, herbes, charognes présentes, écorce des arbres. L’animal devient alors tout autant approprié par et à l’espace, qu’il se l’approprie en le marquant, créant avec les lieux un accord corporel par lequel le “soi” et le “non-soi” sont rendus indistincts."

«Un territoire emprunte à tous les milieux, il mord sur eux, il les prend à bras-le-corps (bien qu’il reste fragile aux intrusions). GILLES DELEUZE et FÉLIX GUATTARI»

"Des actes, des milieux et des rythmes : le territoire nous apparaissait d’abord comme une configuration spatiale, identifiable parce qu’installée de manière relativement pérenne dans l’espace. En lisant Deleuze et Guattari, je me rends compte qu’il n’y a en fait rien de plus mouvementé qu’un territoire, aussi stables pourraient être ses frontières, aussi fidèle à celui-ci soit son résident. D’abord, mais cela nous l’avions déjà appris, parce que le territoire n’est pas tant espace que distances, la territorialisation est l’acte littéral et expressif (une performance en somme) de “marquer ses distances”. La distance n’est pas une mesure, mais une intensité, un rythme. Le territoire est toujours en rapport rythmé à autre chose."

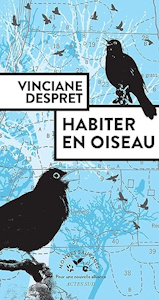

"Faire un territoire, c’est créer des modes d’attention, c’est plus précisément instaurer de nouveaux régimes d’attention. Ces deux scientifiques ont réussi à trouver comment faire attention à la manière dont les oiseaux font attention les uns aux autres. Bref, s’arrêter, écouter, écouter encore : ici, maintenant, se passe et se crée quelque chose d’important.

C’est sans doute cela également que pourrait signifier le fait d’inscrire notre époque, comme le propose Donna Haraway, sous le signe du “Phonocène”. C’est ne pas oublier que si la terre gronde et grince, elle chante également. C’est ne pas oublier non plus que ces chants sont en train de disparaître, mais qu’ils disparaîtront d’autant plus si on n’y prête pas attention. Et que disparaîtront avec eux de multiples manières d’habiter la terre, des inventions de vie, des compositions, des partitions mélodiques, des appropriations délicates, des manières d’être et des importances. Tout ce qui fait des territoires et tout ce que font des territoires animés, rythmés, vécus, aimés. Habités. Vivre notre époque en la nommant “Phonocène”, c’est apprendre à prêter attention au silence qu’un chant de merle peut faire exister, c’est vivre dans des territoires chantés, mais c’est également ne pas oublier que le silence pourrait s’imposer. Et que ce que nous risquons bien de perdre également, faute d’attention, ce sera le courage chanté des oiseaux."