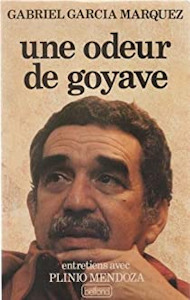

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Une odeur de goyave

Entretiens avec Plinio Mendoza

Traduction de l'espagnol (Colombie) de Jacques Gilard"Dans son souvenir ce serait un vieux train jaune, lent, toujours enveloppé de fumée. Il arrivait tous les matins à onze heures, après avoir traversé les immenses plantations de bananiers. Tout au long de la voie, sur les chemins poussiéreux, des bœufs traînaient des tombereaux chargés de régimes de bananes vertes. L'air était brûlant et humide. Quand le train s'arrêtait au village, il faisait très chaud et les femmes qui attendaient sur le quai de la gare se protégeaient du soleil avec des ombrelles de toutes les couleurs.

En première classe, il y avait des sièges d'osier et dans les wagons de troisième, qu'empruntaient les journaliers, de rudes banquettes de bois. Certains jours on voyait arriver dans le convoi un wagon aux vitres bleues, entièrement climatisé, qui servait pour les cadres de la compagnie bananière. Les hommes qui en descendaient n'avaient ni la tenue, ni le teint café au lait, ni l'air somnolent des personnes que l'on croisait habituellement dans les rues du village. Rouges comme des homards, corpulents, ils se donnaient, avec leurs guêtres et leurs casques coloniaux, des allures d'explorateurs. Certains venaient avec leurs femmes. Elles semblaient frêles et un peu perdues, dans leurs robes de mousseline. "